За последнее десятилетие большое распространение в церковной среде получили брошюры и статьи, пропагандирующие ценность семьи и целомудрия с позиций так называемой телегонии (от греч. tele – ‘вдаль’, ‘далеко’ и gon» ‘рождение’). Согласно определению Большой советской энциклопедии, “Телегония — это предполагаемое влияние свойств мужской особи, участвовавшей в предыдущем скрещивании с женской особью, на её потомство, полученное от скрещивания с другими мужскими особями”[1].

Коль скоро в России в конце ХХ века именно представление о телегонии стало одним из бастионов христианской нравственности, попробуем разобраться в том, что же это за представление, какова его история и богословская значимость.

И первое, что здесь следует отметить, — это то, что подобные рассуждения о наследственности и изменчивости попадают в область науки, предметом которой являются, — генетики. А генетика — достаточно молодая наука. Более того, можно даже назвать точный год её рождения — 1866-й. Именно в этом году в сборнике трудов Общества естествоиспытателей города Брюнна (ныне Брно в Чехии) была опубликована статья “Опыты над растительными гибридами”[2], автором которой был аббат монастыря августинцев Грегор Иоганн Мендель (1822–1864). Второе рождение генетике предстояло пережить в 1900 г., когда результаты, полученные Менделем и поначалу не замеченные современниками, были подтверждены в работах трёх европейских биологов — Г. де Фриза, К. Корренса и Ф. Чермака.

Еще позднее возникают представления о телегонии, по крайней мере оформленные в виде печатных работ. Изучение современной “телегонической” литературы[3] показывает, что все сведения черпаются из книги французского биолога Феликса Ле-Дантека, изданной в русском переводе в 1899 г.[4]. Именно в этой работе и появляются широко растиражированные факты о лошади лорда Мортона — к ней мы ещё вернемся — и других доказательствах существования “влияния первого самца”.

Для начала обратим внимание на чисто филологический нюанс упомянутого документа на примере такой цитаты: “…Спенсер рассказывает, что, по словам профессора Флинта и по сделанным в Америке наблюдениям, белая женщина, оплодотворённая негром, может иметь впоследствии, выйдя замуж за белого, детей с некоторыми особенностями, несомненно обличающими негритянскую породу”[5]. В работе нет ссылок на оригинальные, собственные, эксперименты, но присутствуют указания такого рода. Справедливости ради надо отметить, что в современной научной литературе, статьях и монографиях, можно встретить ссылки на “устное сообщение” (personal communication в англоязычных источниках). Однако в приведённом фрагменте можно обнаружить устное сообщение третьего порядка, что не вписывается в представления о естественнонаучных методах доказательства.

Не менее парадоксально, что никто из цитировавших Ле-Дантека не обратил внимания на то, что в его книге приведённые в пользу телегонии аргументы взяты в кавычки. Глава “Телегония, или влияние первого самца” примерно наполовину состоит из обширных цитат, происхождение которых, впрочем, установить несложно. Они заимствованы из обширной монографии французского зоолога Ива Делажа, фрагменты которой были переведены на русский язык в 1900 г. и изданы с комментариями К. А. Тимирязева[6].

Стоит отметить, что Делаж также не проводил самостоятельных экспериментов, и все аргументы, свидетельствующие в пользу телегонии, заимствовал из современной ему литературы (в оригинале приведена подробная библиография, чего нельзя сказать о русском переводе). Однако он критикует все приведённые доводы и делает следующий вывод: “…Влияние первого отца на последующие пометы выражается, как редкое исключение, фактами, которые, конечно, были бы приняты, если бы их теоретическое объяснение не представляло бы затруднений; но так как их объяснить нельзя иначе, как гипотезами, мало вяжущимися с физиологическими фактами, то и высказываются сомнения, которых ещё не удалось устранить непосредственными наблюдениями”[7].

Наиболее обширный из доступных обзор источников, описывающих “влияние первого самца”, составлен Ч. Дарвином[8]. Именно из его работы заимствует примеры Делаж; однако почти все факты приводятся в форме уже известного нам устного сообщения: “По словам доктора Мартина, он лично может поручиться…”, “…фермеры в Бразилии (как я слышал от Фрица Мюллера) и на мысе Доброй Надежды (как я слышал от двух надежных лиц) убеждены…”, “Мистер Дженнер Уейр сообщает мне совершенно параллельный случай…” и т. д. Оригинальных результатов Дарвин не описывает.

Уместным было бы привести цитаты из двух работ различных исследователей XX века. Их отношение к телегонии колеблется от сомнений до однозначного отрицания.

И. В. Мичурин писал об этом так: “В продолжение моих сорокасемилетних работ мне пришлось лишь один раз наблюдать явление телегонии, это, конечно, слишком недостаточно и, при всём самом строгом разборе в причинах той или другой детали явления, я невольно мог впасть в ошибку…”[9].

А по мысли М. М. Асланяна и А. С. Спирина, “как теоретические законы генетики, так и генетически контролируемые эксперименты полностью отвергают явление телегонии”[10].

Вообще определённой спецификой проблемы телегонии можно считать то, что посвящённые ей работы в принципе не появляются в научных изданиях. Вся “телегоническая” полемика в XX в. разворачивается в основном на страницах популярных журналов, что тоже можно рассматривать как некий индикатор на научность проблемы.

Чрезвычайно интересным обстоятельством является также и тот факт, что дискуссия вокруг телегонии в конце XIX — начале XX вв. велась в терминах и категориях “догенетической” эпохи. В самом деле, удивительно читать о наследственности без упоминания о генах, хромосомах, ДНК. Всем этим понятиям ещё только предстояло быть открытыми или обоснованными; проблему же телегонии можно было считать к моменту “второго рождения” генетики (1900 г.) закрытой. Но ученые этого периода (например, И. Делаж) критикуют телегонию с физиологических позиций или исходя из соображений здравого смысла. Проявляя достойный настоящего ученого оптимизм, К. А. Тимирязев в примечаниях к книге Делажа (1900) писал: “…Я указал, как осторожно должно относиться к так называемым законам и даже фактам наследственности. Наглядным тому доказательством может служить судьба, постигшая всё учение о телегонии, в короткий промежуток времени между печатанием (во всех цитатах курсив оригинала — А. С.) перевода этой главы и выходом в свет книги. В превосходном исследовании этого вопроса, появившемся в 1899 году, эдинбургский профессор Эворт как на основании собственных многочисленных опытов, так и на основании тщательной критики прежних свидетельств приходит к отрицанию самого существования этого явления. В будущих трактатах о наследственности мы, вероятно, уже не встретим этой главы о телегонии”[11].

И действительно, представления о телегонии в течение всего XX века сдавали позиции. Своего рода ренессанс они пережили в 1930–40-е гг. в СССР, когда “мичуринская” биология подыскивала аргументы в свою пользу (заметим, что сам И. В. Мичурин в отношении телегонии высказывался весьма осторожно — см. выше). Нынешний интерес к телегонии и попытки возродить само понятие о ней можно считать несомненным парадоксом.

Надо ли говорить, что генетика со времён Менделя, Ле-Дантека, Делажа и даже Мичурина ушла далеко вперед? Новейшие методы, позволяющие изучать структуру и изменчивость генома на молекулярном уровне, накопленные данные о множестве различных организмов, громадный фактический экспериментальный (и, что немаловажно, теоретический) материал, — всё это не оставляет телегонии ни малейшего шанса — по крайней мере, на правах всеобщего закона природы. Однако идея телегонии продолжает жить, проявляя удивительное упорство.

Некоторые явления, ещё не известные в XIX в., стали реальностью в XX столетии, но, вопреки ожиданиям, не подтвердили идею телегонии. В 1899 г. Ле-Дантек выдвигал следующую гипотезу: “…Если зародыш влияет на мать, то и мать, в свою очередь, независимо от наследственности <…> имеет влияние на зародыш, то есть если бы можно было развить в матке какой-нибудь женщины оплодотворённое яйцо другой женщины (имеется в виду оплодотворённая яйцеклетка, то есть зигота — А. С.), то ребенок вышел бы с признаками последней по наследству, и с признаками первой — вследствие соотношения”[12]. Такие эксперименты на различных животных давно известны[13], суррогатное материнство вошло в медицинскую практику, но явления телегонии обнаружено не было.

Анализ современной “телегонической” литературы (обширный обзор таковой выполнен Г. Л. Муравник[14]) показывает, что единственным аргументом в пользу существования телегонии остаётся “знаменитый случай с кобылой графа Мортона”. Ситуация складывается несколько двусмысленная. Насколько правдоподобны были бы слова современных генетиков даже в рамках учебного процесса, если бы единственным доказательством правоты законов Менделя была его работа 1866 года? К счастью, даже нынешние студенты имеют возможность перепроверять законы Менделя в учебном практикуме на горохе и мушке дрозофиле.

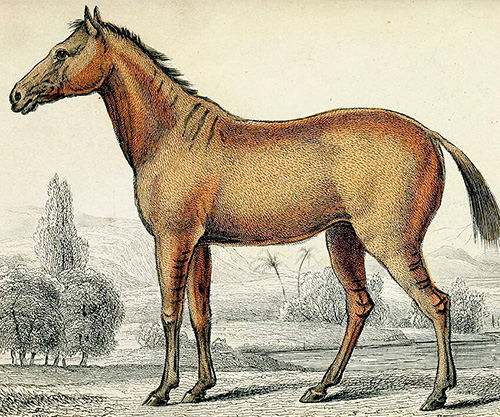

Приведём этот фрагмент из книги Ле-Дантека (не забывая, что он заимствован из работы Делажа) целиком: “Самый знаменитый случай был с кобылой графа Мортона. Эта кобыла, имевшая 7/8 арабской крови и 1/8 английской, была накрыта в 1815 г. кваггой и принесла помесь. Будучи случена потом с жеребцом одной с ней породы, она принесла двух жеребят <…> Оба они, по словам графа Мортона, были <…> гнедые, помечены, как квагга, рассеянными темными пятнами, с черными полосами вдоль хребта, по плечам и на задней части ног. Жесткая и торчащая грива также напоминала кваггу. Слученная вновь в 1823 году, эта кобыла ещё раз принесла жеребенка, напоминавшего первого отца, 8 лет спустя после случки с ним. Подлинность этого случая не подлежит сомнению…”[15].

Нынешние сторонники телегонии продолжают держаться за это единственное сообщение почти двухвековой давности[16]. Оно и впрямь несколько настораживает, и именно “знаменитый случай с кобылой графа Мортона” остаётся без достойного опровержения в работе Делажа: “…Факт, что три последовательных продукта имели эти признаки, труднее допускает мысль о случайном совпадении или даже об атавизме”[17]. Ле-Дантек комментирует этот факт — как и возможность телегонии в целом — весьма своеобразно: “Когда матка освободилась от своего бремени и более или менее возвратилась к своим прежним нормальным размерам, тогда большей частью никому не приходит на ум, чтобы в ней остался ясно выраженный след от прошедшей беременности. Однако же не следует забывать, что скелетные вещества не разрушаются. Скелет, образовавшийся в матке в течение беременности, не исчезает; он <…> сокращается, но при следующей беременности способен изменить её условия…”[18].

Ни современной, ни тогдашней эмбриологии понятие о “маточном скелете” не известно. Неудивительно, что такого рода обоснование “большей частью никому не приходит на ум”.

Результаты экспериментов по скрещиванию зебр и лошадей вполне доступны проверке, которая и была проведена (хотя и с другими целями) отечественным ученым И. И. Ивановым, использовавшим метод искусственного оплодотворения. Вывод, который он сделал, достаточно категоричен: “Наши опыты и наблюдения также не позволяют предположить возможность существования телегонии и согласуются с результатами, полученными множеством других экспериментаторов и наблюдателей”[19]. Эта статья — одна из немногих посвящённых телегонии в научной периодике XX в.

Но для сторонников телегонии все эти научные выкладки не выглядят убедительными по сравнению с “известным случаем” с уже описанной кобылой. Коль скоро только эта история — история одной-единственной лошади — по-прежнему служит поводом к реабилитации телегонии, попробуем разобраться в ней в терминах современной генетики.

Великим русским генетиком Николаем Ивановичем Вавиловым (1887–1943) был сформулирован закон гомологических рядов в наследственной изменчивости[20]. Суть его такова: у родственных форм изменчивость может иметь сходные проявления, укладываться в параллельные “ряды”. Сам Вавилов сформулировал его на основе наблюдений за растениями, но он выполняется и для других живых существ. Например, животные, которые имеют ту или иную окраску, могут в качестве одного из проявлений изменчивости вовсе не иметь окраски — это хорошо изученное явление называется альбинизмом (от лат. albus ‘белый’), а такие животные — альбиносами. Многим известны белые крысы и белые павлины, белые вороны и тигры, обезьяны и медведи. В качестве очень редкого явления альбинизм встречается и у человека.

Важным следствием из закона гомологических рядов является возможность предсказания тех или иных проявлений признаков у малоизученных видов на основании родства с хорошо описанными. Именно поэтому современники сравнивали открытие Вавилова с периодическим законом Д. И. Менделеева в химии. Рассматривая пример с альбинизмом, мы видим, что для одних организмов альбинизм представляет собой норму (например, на о. Ява есть популяции белых павлинов), а для других — отклонение, редкий вариант.

Итак, рассмотрим проявление “зеброидной” окраски у одного рода — лошадь (Equus). К видам этого рода относятся все зебры (например, зебра Греви — Equus grevyi), квагги (E.quagga) и дикие ослы (E. africanus), которые, впрочем, некоторыми учеными рассматриваются в составе отдельного рода осёл (Asinus). Все перечисленные животные имеют более или менее выраженную окраску в виде полос. Это важно, поскольку к этому же роду относится и домашняя лошадь — Equus cavallus. Она способна скрещиваться со всеми другими представителями рода, хотя гибриды (мулы, лошаки, зеброиды) бесплодны. Можно ли исключить, зная о законе Вавилова, возможность появления у домашних лошадей полосатой окраски? Конечно, нет: такие формы изредка возникают в популяциях и стадах. Просто для этих лошадей такое распределение окраски является отклонением от нормы, а для родственных видов — нормой.

Следовательно, для появления “зеброидной” окраски совершенно не обязательно присутствие зебры в родословной. В принципе не так уж и важно, как эта аномалия смогла проявиться у потомков лошади лорда Мортона, хотя с точки зрения генетики здесь возможны несколько сценариев (наиболее вероятно появление случайной мутации у самой кобылы). Именно отсутствие представлений о генах, передающихся из поколения в поколение, и вызывает недоумение у всех комментаторов этого эпизода в связи с его троекратной повторяемостью. Современная генетика легко объясняет этот факт.

Учитывая, что в экспериментах И. И. Иванова явление телегонии на тех же объектах не было подтверждено (см. выше), доказательная ценность случая с кобылой Мортона теряется.

Предположение о существовании телегонии у человека (а именно это и утверждают современные сторонники этого “явления”) логически приводит к нескольким парадоксальным последствиям, среди которых наиболее показательно следующее. С точки зрения генетики и репродуктивной биологии зачатие вне брака ничем не отличается от зачатия в законном браке. Таким образом, если предположить существование телегонии, женщина, вышедшая замуж второй раз (пусть даже после смерти первого мужа), обречена на рождение детей именно от первого супруга или, по крайней мере, похожих на него. Случай второбрачия не является редким, но ничего подобного никогда не было зарегистрировано.

При полной научной несостоятельности телегония представляет собой интересный реликт с точки зрения истории и философии науки. Упоминавшаяся книга ламаркиста Ле-Дантека является полемической по отношению к монографии неодарвиниста Делажа, представляя собой плод дискуссии между двумя крупными научными школами XIX в. Возрождение идей о телегонии в период “лысенковщины” в СССР связано именно с развитием концепции неоламаркизма, во многом основывавшейся на представлениях о наследовании приобретённых признаков.

Науке известны три классических идеала научности: математический, естественнонаучный (физикалистский) и гуманитарно-научный[21]. Каждый из этих идеалов характеризуется собственной системой авторитетов, доказательностью и стилистикой. XIX век можно считать периодом окончательного обособления биологии от гуманитарного блока знаний, формирования самостоятельного “жанра”. До этого времени биология (в широком смысле) воспринималась как своего рода гуманитарная дисциплина, что отчетливо видно при чтении тематической литературы этого периода. Стиль биологических книг и статей первой половины и середины XIX в., не говоря уже о более ранних работах, близок к публицистике, текст изобилует риторическими вопросами, абстрактными умозаключениями. Немаловажен и отрыв тогдашней биологии от эксперимента с контролируемыми условиями, выборкой и т. д. — напротив, все построения ведутся на основе либо случайных наблюдений, либо теоретических выкладок. Неслучайны и цепочки цитат, тянущиеся из книги в книгу: своеобразная “презумпция недостоверности” появится позже, и каждый факт нужно будет тщательно обосновывать по всем правилам.

Чтобы ощутить тесную связь биологии с гуманитарным знанием, достаточно посмотреть на заголовки трудов той поры: “Философия ботаники” К. Линнея (1751), “Философия зоологии” (1809), “Естественная история беспозвоночных” (1815) Ж. Б. Ламарка и т. д. Характерен и сам термин “естественная история”, до 1802 г. предшествовавший понятию “биология”.

Представления о телегонии принадлежали именно к эпохе “гуманитарного в биологии” и с перестройкой идеалов научности во второй половине XIX в. оказались неконкурентоспособными[22]. Их окончательная несостоятельность была подтверждена уже в XX в. с оформлением генетики в самостоятельную дисциплину. Неудивительно, что ныне “телегонические” воззрения имеют популярность среди людей скорее ненаучного склада ума, а у людей с научным мышлением вызывают отвержение.

И последнее. Использование телегонии для обоснования целомудрия представляется небезупречным как с логической, так и с богословской точек зрения. Так, если предположить, что явления телегонии не существует (это несложно: его действительно не существует), означает ли это безосновательность идеалов целомудрия, семьи? Ответ очевиден.

Далее, во всех источниках обсуждается “телегоническое” влияние именно на женский организм. Упраздняет ли отсутствие “мужской телегонии” воздержание и целомудрие мужчины в христианском ключе? Разумеется, нет.

Наконец, поиск “законов природы”, обосновывающих положения нравственности, поиск вещественных доказательств того, что составляет предметы веры (которая естьуверенность в невидимом (Евр 11:1)), кажутся не самыми удачными стратегиями. Этот путь близок к ожиданию знамения с неба (см. Мф 16:1), которое должно в восприятии ожидающих заменить недостаток веры в незыблемость заповедей (Исх 20:14; Мф 5:28). Впрочем, даже материальные и наукоподобные подтверждения вряд ли гарантируют точное исполнение этих заповедей: если Моисея и пророков не слушают, то, если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят (Лк 16:31).

Выводы из тщательного рассмотрения представлений о телегонии очевидны. Убедительных доказательств в её пользу до сих пор не представлено, а существование её предполагает ряд парадоксальных последствий, никогда не наблюдавшихся на практике. Вероятно, и в деле воспитания нравственности научный (или псевдонаучный) фундамент столь сомнительной достоверности не будет прочным[23].

А. Синюшин

Альманах “Альфа и Омега”, № 49, 2007

Примечания

[1] БСЭ. 3-е изд. Т. 25. М., 1976. С. 388.

[2] Mendel G. Versuche ueber Pflanzenhybriden // Verh. Naturf. Ver. Brunn. 1866. V. 4. S. 3–47. В русском переводе: Мендель Г. Опыты над растительными гибридами / Ред. и коммент.А. Е. Гайсиновича. М., 1965.

[3] Например: Целомудрие и телегония. Православная Церковь и современная наука о проблеме генетических инверсий (сборник статей). М., 2004.

[4] Ле-Дантек Ф. Индивидуальная эволюция, наследственность и неодарвинисты. М., 1899. С. 244–248.

[5] Там же. С. 245.

[6] Delage Y. La structure du protoplasma et les thеories sur l’hеrеditе et les grands probl–mes de la biologie gеnеrale. Paris, 1895. Делаж И. Наследственность. Извлечение под редакцией проф. К. А. Тимирязева. М., 1900. С. 56–60.

[7] Делаж И. Указ. соч. С. 59–60.

[8] Дарвин Ч. Изменение животных и растений в домашнем состоянии // Дарвин Ч. Собр. соч. в 8 т. Т. 7. М., 1907. С. 295–296.

[9] Мичурин И. В. Оплодотворение у растений // Мичурин И. В. Сочинения (2-е изд.). Т. 1. М., 1948. С. 397–399.

[10] Асланян М. М., Спирин А. С. Полосатая дочь кобылы лорда Мортона // Друг (для любителей кошек). 1997. № 3 (21). С. 19–21.

[11] Тимирязев К. А. Примечания // Делаж И. Указ. соч. С. 143.

[12] Ле-Дантек Ф. Указ. соч. С. 248.

[13] Асланян М. М., Спирин А. С. Указ. соч. С. 20.

[14] Муравник Г. Л. “Феномен телегонии”: цитаты с комментариями и размышлениями // Сборник докладов Международных Рождественских образовательных чтений. М., 2005. С. 299–317.

[15] Ле-Дантек Ф. Указ. соч. С. 245.

[16] lord Morton S. A communication of a singular fact in Natural history // Philosophical transactions of the Royal Society. 1821. V. 3. P. 20–22. Цитируется по: Delage Y. Указ. соч.

[17] Делаж И. Указ. соч. С. 59.

[18] Ле-Дантек Ф. Указ. соч. С. 247–248.

[19] Faltz-Fein, Ivanov I. A propos du probl–me de la tеlеgonie // Compt. rend. hebdomadaires des sеances de la sociеtе de la biologie (Paris). 1913. V. 74. P. 1029–1031.

[20] Вавилов Н. И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. М.-Л., 1935.

[21] Кезин А. В. Идеалы научности и паранаука. Электронный ресурс http://

volkogonova. narod.ru/text15.htm.

[22] Добавим, что принципы и методы гуманитарных наук с того времени также претерпели значительные изменения; хотя формально они не уподобились принципам и методам точных или естественных наук, но включили в себя требования доказательности, формулируемые достаточно жёстко. С точки зрения современного гуманитарного знания работы XIX века (за редкими исключениями) могут рассматриваться лишь как индивидуальные размышления на свободную тему. — Ред.

[23] Коль скоро православная педагогика совершенно справедливо протестует против введения в школьный курс программ полового воспитания как наносящих в конечном итоге вред нравственного характера, то каким образом оказывается, что те же темы, включённые в программу школьного или внешкольного православного воспитания, могут быть душеполезными? — Ред.

Комментировать